副業・兼業解禁と労働時間管理・労災の問題

三井住友銀行が、約3万人の全従業員を対象に社外での副業を10月から解禁するとの報道がありました。

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240926-oyt1t50242/

労働基準法で、労働時間は原則として1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定められており、これを超えて労働者を働かせる場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。

副業・兼業の場合も同様ですが、通算して管理を行なう必要があるため、副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設け、適切に管理しておくことが 必要です。

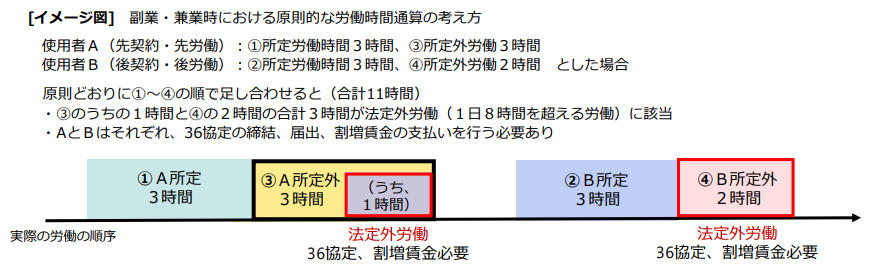

通算の仕組みはケースによって種々ありますが、原則的には以下の手順で行います(厚労省:「副業・兼業における労働時間の通算について(労働時間通算の原則的な方法)」から抜粋して引用)。

手順①:所定労働時間の通算 ⇒先に契約をした方から、後に契約をした方の 順に通算

手順②:所定外労働時間の通算⇒実際に所定外労働が行われる順に通算

以上は、副業に関して労働者から申告があることを前提としており、申告が無い限り通算は出来ません。

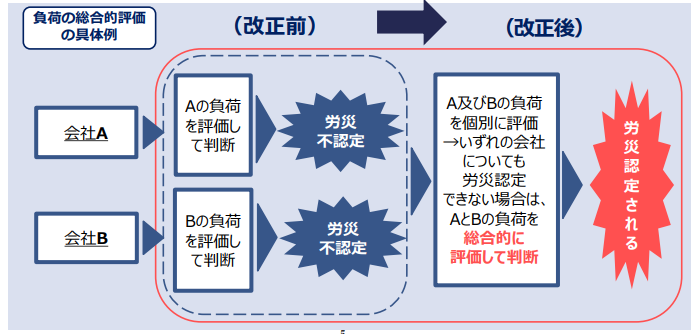

さて、以上の説明は時間外労働の通算、割増賃金に関しての説明ですが、労災の場面でも、現在の労災保険法は、1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられるものとされています。

(イメージ図:厚労省パンフレット「複数事業労働者への 労災保険給付わかりやすい解説」から抜粋引用)

雇用の流動化は、解雇法制や労働時間管理、労災といった多くの場面に関係を有しています。

副業・兼業を原則化とする場合においても、例外的に許可する場合においても、その波及する内容を正確に把握し、適正に管理していくことが求められます。

谷川安德

最新記事 by 谷川安德 (全て見る)

- 退職代行と弁護士法違反について解説 - 2025年10月23日

- リベンジ退職社員?による従業員の引き抜きと損害賠償請求の可否 - 2025年10月8日

- 会社貸与PC等の私的利用について弁護士が解説 - 2025年8月1日

グロース法律事務所が

取り扱っている業務

新着情報

- 2026.01.13セミナー/講演

- 問題社員に対応できるモデル就業規則~実務で使えるモデルを構築する~ 2026.03.11

- 2025.12.25お知らせ

- 年末年始のお知らせ

- 2025.12.17セミナー/講演

- 【実施済】∼ 2026年施行 ∼ 企業法務に影響する 重要法改正 2026.02.18

- 2025.11.22お知らせ

- 弁護士谷川安德が企業向けハラスメント研修講師を担当致しました。

- 2025.10.23コラム

- 退職代行と弁護士法違反について解説