いよいよ義務化されるパワーハラスメント防止措置~今から求められる事業主の対応

労働施策総合推進法が改正され、2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されることとなりました。

パワーハラスメントについても、防止措置が事業主の義務とされました。

もっとも、中小事業主については、2022年4月1日からが義務化とされ、それまでは努力義務とされていますが、制度設計、社内での取り組みを考えたときには、努力義務の期間は、むしろ準備の余裕が与えられたと理解しておくべきであり、今から対応を行っても早すぎることはありません。

パワハラ防止措置は、いうまでもなく、措置を設けることに意味があるのではなく、それが機能するものでなければ意味がありません。パワハラは従業員のメンタルヘルスにも大きな影響を与え、内容や程度によっては、労災認定されてしまう内容まであります。

また、パワハラは、事業主だけではなく、従業員間でもその防止が必要です。

適切な雇用環境を整え、企業が持続的に発展する土壌を作るために、労使一体となって、この問題に取り組んでいく必要があると考えます。

Contents

職場におけるパワーハラスメントとは

職場におけるパワーハラスメントとは、次のように定義されています。

職場において行われる

① 優越的な関係を背景とした言動であって、

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、

③ 労働者の就業環境が害されるもの、

であり、①~③までの要素を全て満たすもの、を言います。

この前提として、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、これらに該当しません。

①の優越的な関係を背景とした言動とは、具体的には、当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものと、とされており、典型的には職務上の地位が上位の者による言動ですが、それに限らず、同僚又は部下による言動であっても、パワーハラスメントに該当する場合があります。

次に、②の業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは、社会通念に照らして、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものをいう、とされています。

そして、③は、具体的には、平均的な労働者の感じ方を基準として、当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること、をいうとされてています。

個別の事案毎に、その言動がどういった目的でなされたか、その経緯、状況、業務の内容、行為者との関係性等々を踏まえて、当該言動がパワーハラスメントに該当するか、判断が必要です。

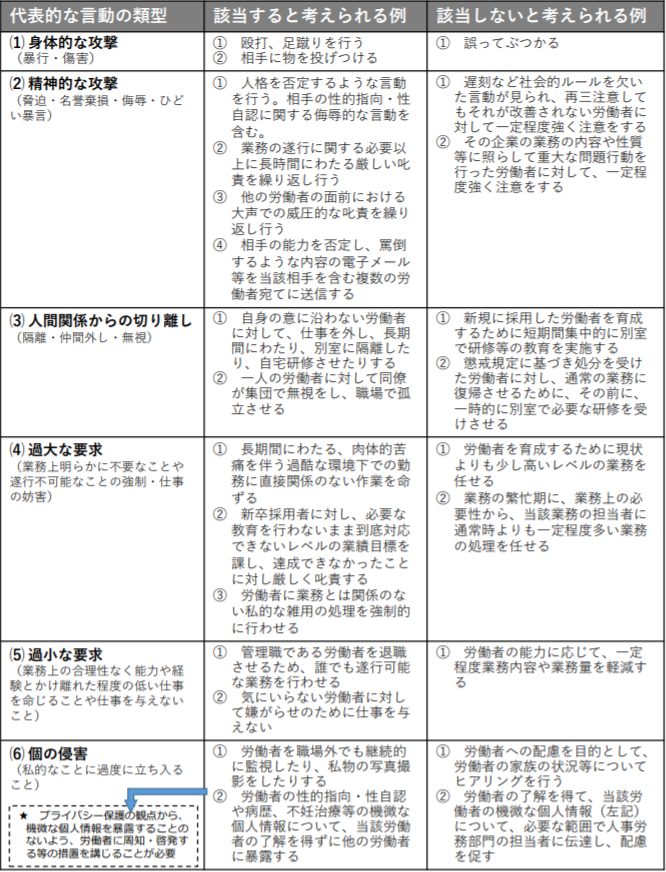

その前提で、次の6類型が代表的にパワーハラスメントに該当すると考えられる言動として掲げられており、また、該当すると考えられる例も次のとおり摘示されていますので、紹介致します。

*厚生労働省 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) パンフレット「2020年(令和2年)6月1日より、職場における ハラスメント防止対策が強化されます!」から引用

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置

職場におけるパワーハラスメントの防止のため、事業主には、以下の措置を講ずることが義務化されました。

1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

2 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

①相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

②相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

3 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

①事実関係を迅速かつ正確に確認すること

②速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

③事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

④再発防止に向けた措置を講ずること

4 そのほか併せて講ずべき措置

①相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

②相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

このうち、特に相談が多い内容は、「2」の必要な体制の整備です。

中小企業の場合、職場の人数も少なく、職場内において、窓口を設置することが困難な場合が多いからです。例えば、10人未満の従業員の会社の場合、ほぼ隣接した同じ部屋で勤務するといった形態が多く、パワラハラ被害に遭ったとしても、社内の窓口の場合には相談しにくい、果たして会社が適切に対応してくれるのか、相談内容の秘密は守られるのか、いった不安から、窓口が機能しないケースもあり得ます。

このような場合には、弁護士や社労士といった外部の第三者専門家に窓口を委ね、体制を整えることが好ましいといえます。

また、顧問弁護士のいる会社であっても、あくまで会社と契約する弁護士であるため、特に加害者が経営者側である場合には、従業員にとっては相談が難しい窓口と理解されてしまいます。また、会社と弁護士間には利害相反の問題も生じます。

第三者窓口として、会社と契約する場合には、あくまで、パワハラ防止措置としての窓口を受託しますので、その相談内容については、秘密を厳守しますし、あくまで第三者として相談を受け、必要な調査を行い、会社に報告致します。

グロース法律事務所では、このような第三者として相談窓口を受託する契約も承っています。詳細はお問い合わせ下さい。

グロース法律事務所によくご相談をいただく内容

・法改正に対応して、社内のハラスメント対策を講じておきたい。

・パワハラの上司によって離職や離職相談が相次いでいる。メンタルヘルスの問題も出てきている。どのyほうに対応したら良いか。

・ハラスメントの相談窓口をどのように設けたら良いか分からない。人数の少ない社内では機能しない。

・部下に強く指導するとパワハラと訴えられて指導が出来ない。

ハラスメント分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

〇職場のパワーハラスメント対策

・社内セミナー、研修(11万円~)

・周知啓発、相談窓口の設置等の体制構築と実施(33万円~)

セミナーサンプルはこちらをご覧下さい。

〇相談窓口

月額3万3000円~

相談等に適切に対応するために必要な体制の整備が求められています。社内で相談窓口が設置出来ない場合には、弊所にてお受けすることも可能です。社内で相談窓口を設置する場合も、相談対応のサポート(ヒアリング手順等)を行うことが可能です。

〇ハラスメントに関する労務管理

・注意指導対応(5万5000円~)

*顧問契約先様の場合、顧問料に含まれるケースが多くございます。

・懲戒処分対応

従前の対応の確認、事案の把握

弁明の機会の対応

懲戒処分通知書等の作成フォロー

(費用の目安)継続案件の場合は、11万円(税別)~又はタイムチャージ

グロース法律事務所への問い合わせ

お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。

※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。

谷川安德

最新記事 by 谷川安德 (全て見る)

- 退職代行と弁護士法違反について解説 - 2025年10月23日

- リベンジ退職社員?による従業員の引き抜きと損害賠償請求の可否 - 2025年10月8日

- 会社貸与PC等の私的利用について弁護士が解説 - 2025年8月1日

「いよいよ義務化されるパワーハラスメント防止措置~今から求められる事業主の対応」の関連記事はこちら

グロース法律事務所が

取り扱っている業務

新着情報

- 2026.01.13セミナー/講演

- 問題社員に対応できるモデル就業規則~実務で使えるモデルを構築する~ 2026.03.11

- 2025.12.25お知らせ

- 年末年始のお知らせ

- 2025.12.17セミナー/講演

- 【実施済】∼ 2026年施行 ∼ 企業法務に影響する 重要法改正 2026.02.18

- 2025.11.22お知らせ

- 弁護士谷川安德が企業向けハラスメント研修講師を担当致しました。

- 2025.10.23コラム

- 退職代行と弁護士法違反について解説