「働き方改革」とは何か

本稿では、近年話題となり、働く人はもちろん、会社経営という点では経営者にとって大きな転換点ともなり得る「働き方改革」について、解説を加えたいと思います。

働き方改革について

「働き方改革」について政府は、

「一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組んでいく改革」

と位置づけています。

これは、我が国が、

「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」

「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」

などの状況に直面しているとの背景をもとに、こうした中で、生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっているとの認識に基づくものです。

ゆえに、「働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすること」を目指すのが「働き方改革」です。

この「働き方改革」については、総理が議長となり、労働界と産業界のトップと有識者が集まった「働き方改革実現会議」において、「非正規雇用の処遇改善」「賃金引上げと労働生産性向上」「長時間労働の是正」「柔軟な働き方がしやすい環境整備」など9つの分野について、具体的な方向性を示すための議論が行われてきました。

その成果として「働き方改革実行計画」が平成29年3月28日にまとめられており、あわせて、その実現に向けたロードマップが示されています(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/20170328/02.pdf)。

既に報道でも大きく取り上げられているように、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました(平成30年7月6日公布)。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」といいます。)は、このような経過の中において成立した法律です・。

ここからは、働き方改革関連法によって、従来の主にどのような改正が加えられ、また今後も加えられようとしているかを説明していきたいと思います。

働き方改革関連法の概要

平成30年(2018年)6月29日、働き方改革関連法が成立しました(同7月6日公布)。

この法律は、「関連法」とあるように、労働法制に関する多くの法律の改正を行うものです。

具体的には、労働基準法、じん肺法、雇用対策法、労働安全衛生法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間設定法)、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)、労働契約法をまとめて改正する法律です。

このように、多くの法律の改正を伴うですが、働き方改革関連法は、

「働き方改革の総合的かつ継続的な推進」

「長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等」

「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」

の3つを法律の柱としています。

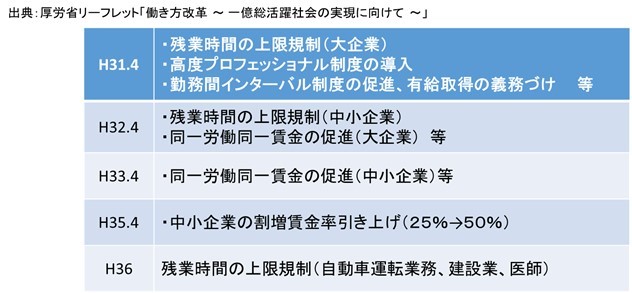

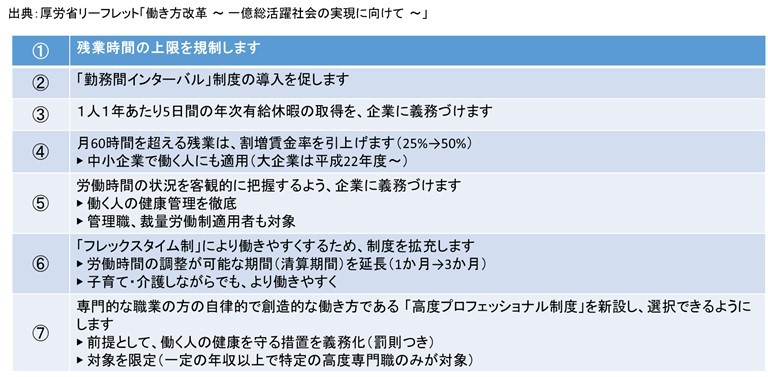

全体像としては、主には以下の内容と予定になっています。

労働時間法制の見直し

【全体像】

労働時間法制については、「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現する目的で以下のような見直しがなされました。

中小企業経営者にとって、まず喫緊の対応が求められる見直しは、「③」の年次有給休暇の取得義務付けです。

中小企業経営者にとって、まず喫緊の対応が求められる見直しは、「③」の年次有給休暇の取得義務付けです。

これまでは、労働者から申出がなければ、年次有給休暇は取得出来ませんでした。労働者からの申出というのは、当然ながら、労働者からいついつに有給休暇を取得します、という申出がなければ、成立しないというものです。しかし、実態として、企業によってはこの申出自体が事実上出来にくいという問題があり、見直しがされたものです。

今回の改正によって、使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定することになるとともに、その日数は年5日とされました。これは使用者の法律上の義務となりましたので、くれぐれもご留意ください。

長時間労働の是正

残業時間の上限規制

また、長時間労働を是正するために、法律で残業時間の上限が定められました。これは、意外や意外と思われる経営者もいらっしゃるかもしれませんが、その理由は次のとおりです。

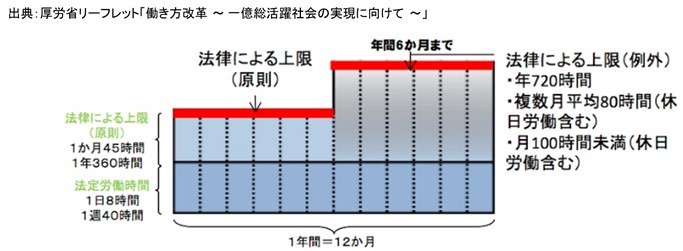

労働時間は、「1日8時間、1週40時間」が原則とされ(労働基準法32条)これを超えた時間外労働や休日労働のためには、36協定の締結と労働基準監督署(労基署)への届出が求められています(労働基準法36条)。

この36協定で定める延長時間については、労働省告示が、「1か月あたり45時間、1年間360時間」等の限度を定める一方、労働省告示は、臨時的な特別の事情がある場合には、「特別条項付きの協定」を結んでおけば、「年間6か月以内」に限り、限度を超えた時間を延長時間とすることを認めていました。

しかし、

▼法律(労働基準法)が時間外労働の限度を定めていない

▼時間外労働の限度を定める労働省告示に法的拘束力がない(限度を超えた時間数であっても、36協定の締結・届出が可能)

▼労働省告示は、特別条項による延長時間について限度を定めていない

という問題があり、これが長時間労働を生む原因の一つとなっていました。

(法改正のイメージ図)

上が、法改正による上限イメージ図ですが、要約すると、

上が、法改正による上限イメージ図ですが、要約すると、

- 36協定に定める時間外労働の限度は、

月45時間(1日2時間半程度相当)、年360時間まで

- 例外として、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも年720時間以内

複数月平均80時間以内(休日労働を含む。1日4時間程度相当)

月100時間未満(休日労働を含む)

を超えることはできない

とされました(なお、建設業等一部適用が猶予されている事業があります)。

今後、時間外労働については、36協定があっても、法律の上限に違反した場合には、罰則の対象となります。労働者への賃金の支払だけでは済まされませんので、くれぐれもご留意ください。

割増賃金の引き上げ

また、月60時間超の残業割増賃金率について、大企業はこれまでも50%とされており、中小企業については25%とされてきましたが、これは中小企業について特別に猶予がされていたものであり、今回の改正によって、中小企業についても、平成35年4月からは、月60時間超の割増賃金率が、50%以上とされました。

中小企業経営者にとって割増賃金の負担は、資金繰りにも直結する問題です。

この働き方改革は、中小企業経営者に大きな変革とチャレンジが求められるものです。「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」という好循環を作り出していくためには、この時期から、就業規則の見直しも含めた、社内体制の再構築に着手していく必要があると考えています。

同一労働同一賃金

不合理な待遇差の解消を目指すための見直し

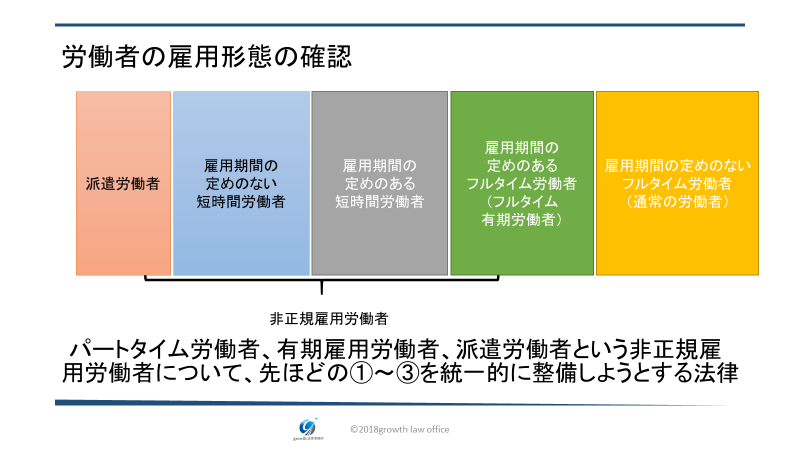

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

日本語の語彙から誤解を受けやすいところですが、これは同じ職務内容等の労働をした場合に同じ賃金を(同一待遇)というにとどまらず、職務内容等に差がある労働者間においても、その差に応じた均衡な扱いをしなければならない(均衡待遇)という意味も含むものです。この点は、後ほど詳しく解説致します。

この同一労働同一賃金は、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に「選択できる」ようにすることを目的としています。

働き方改革関連法の中において、「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」のために、以下の3点の見直しがなされ、法改正がなされました。

① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

(1)パートタイム労働者・有期雇用労働者

(2)派遣労働者

② 労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化

③ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

です。

同一労働同一賃金は、このうち、①に関する内容です。

不合理な待遇差をなくすための規定の整備について

同一労働同一賃金とは、

「均衡待遇」

①職務内容※

②職務内容・配置の変更範囲

③その他の事情

の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止するという均衡待遇と、

「均等待遇」

①職務内容※

②職務内容・配置の変更範囲

が同じ場合は差別的取扱い禁止する

というものです(*業務の内容及びそれに伴う責任の程度のことを意味します)

これまでは、

❶「均衡待遇規定」

パートタイム労働者…規定あり / 有期雇用労働者…規定あり

❷「均等待遇規定」

パートタイム労働者…規定あり / 有期雇用労働者…規定なし

という、非正規雇用労働者の中でも法律に差がある状況でしたが、法改正によって、裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」をパート・有期・派遣で統一的に整備されることとなりました(但し、派遣労働者については、派遣元での労使協定による待遇決定も認められておりこの点は後述致します)。

➊ 「均衡待遇規定」の明確化

それぞれの待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨が明確化されました。それぞれの待遇とは、具体的には、基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練などを意味しています。

➋ 「均等待遇規定」

新たに有期雇用労働者も対象とすることが明文化されました。

また、待遇ごとに判断することを明確化し、 ガイドラインの策定などによって規定の解釈を明確に示すこととされました。この法改正は、労働者が裁判上の救済を求める場合の根拠となることまでを含めようとするものですので、ガイドライン等で示されている内容については、中小企業経営者は、労務トラブルを未然に防ぎ、また裁判の結論如何によって企業経営に大きな支障を来す結果にならないよう、しっかりと把握をしておく必要があります。

ところで、同じく非正規雇用労働者と括られる派遣労働者については、少し別の考慮が必要です。というのも派遣労働者は、派遣元に雇用されているという側面と、派遣労働者の就業場所は、あくまで派遣先であり、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮する上では、派遣先の労働者との均等・均衡にも配慮するという必要があるという側面です。

そこで、派遣労働者については、以下のいずれかを確保することが義務化されました。

❶ 派遣先の労働者との均等・均衡待遇

❷ 一定の要件を満たす労使協定による待遇

他にも、派遣労働に関しては、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務が新設されたり、派遣先事業主には、派遣元事業主が上記⑴⑵を順守できるよう派遣料金の額の配慮を求める義務を創設するなど、多くの重要な改正がなされています。

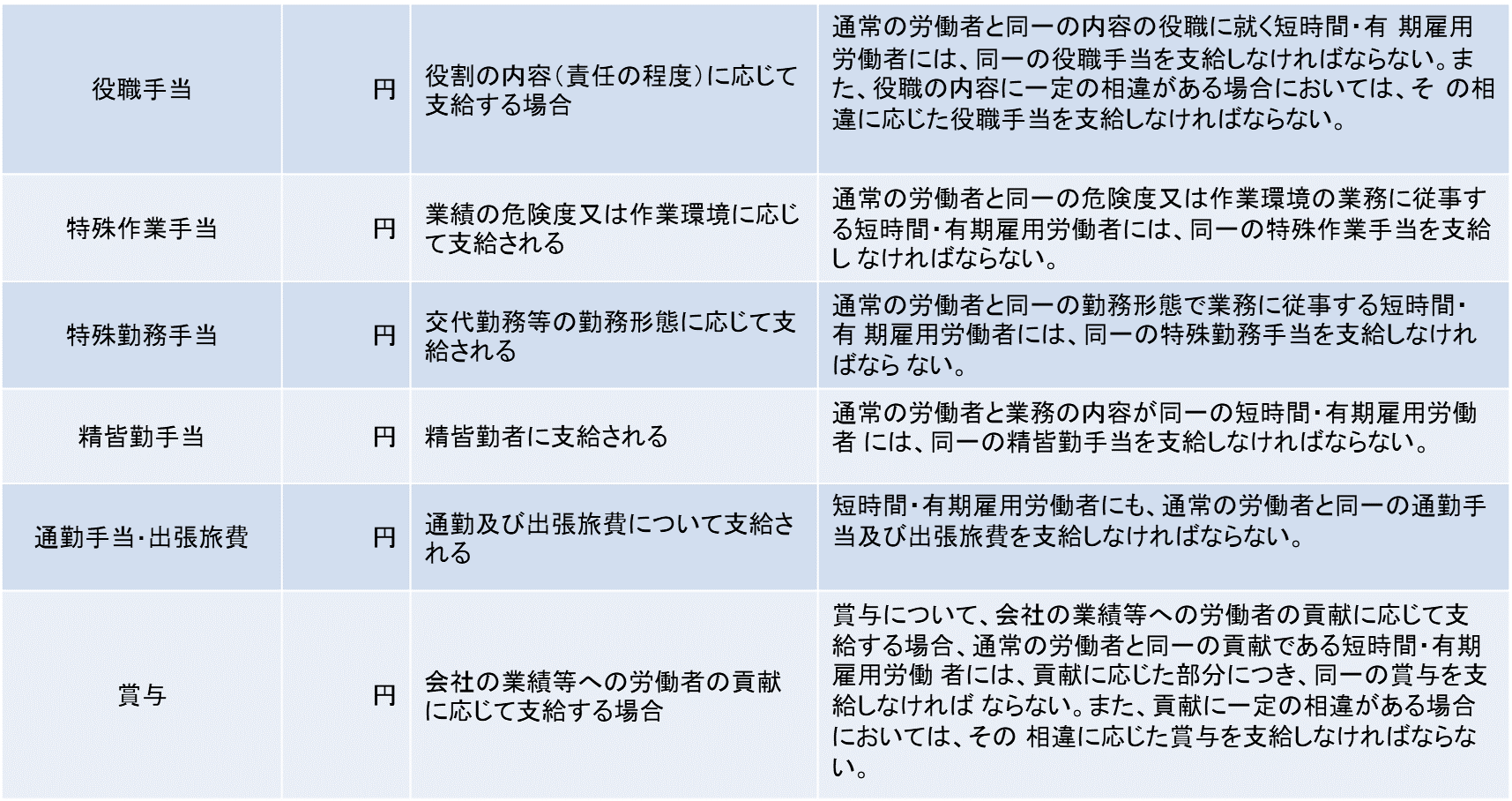

同一労働同一賃金ガイドラインについては、稿を改めて解説致しますが、同一賃金同一労働が、どのように示されているか、「賞与」について触れておきます。

「賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給する場合、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

(問題とならない例)

イ 賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じた支給をしているA社において、通常の労働者であるXと同一の 会社の業績等への貢献がある有期雇用労働者であるYに対 して、Xと同一の支給をしている。」とされています。

今後は、基本給、賞与その他各種手当等について、性質や目的をしっかり確認のうえ、待遇を定めていく必要があります。

同一労働同一賃金ガイドライン案

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要

「同一労働同一賃金ガイドライン」は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者 (有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示したものです。

本稿執筆時点では、まだ「同一労働同一賃金ガイドライン」については、労政審にて「たたき台」(https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000348377.pdf)として議論されているところであり、追って厚労省告示として示される予定のものです。

裁判所の判断は、必ずしもこのガイドラインに直ちに基づくものとはなりませんが、このガイドラインは労働者の司法での救済根拠を与えることも目的としていますので、経営者としては、ガイドラインに示された例については特に自社の就業規則等と照らし合わせて確認をしておく必要があります。

短時間・有期雇用労働者の待遇について

〔均衡待遇〕

法改正により、短時間・有期雇用労働者については、その待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、①業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」といいます。)②当該職務の内容及び配置の変更範囲③その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない(改正短時間・有期雇用労働法第8条)とされました。

〔均等待遇〕

また、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない(同法第9条)とされました。

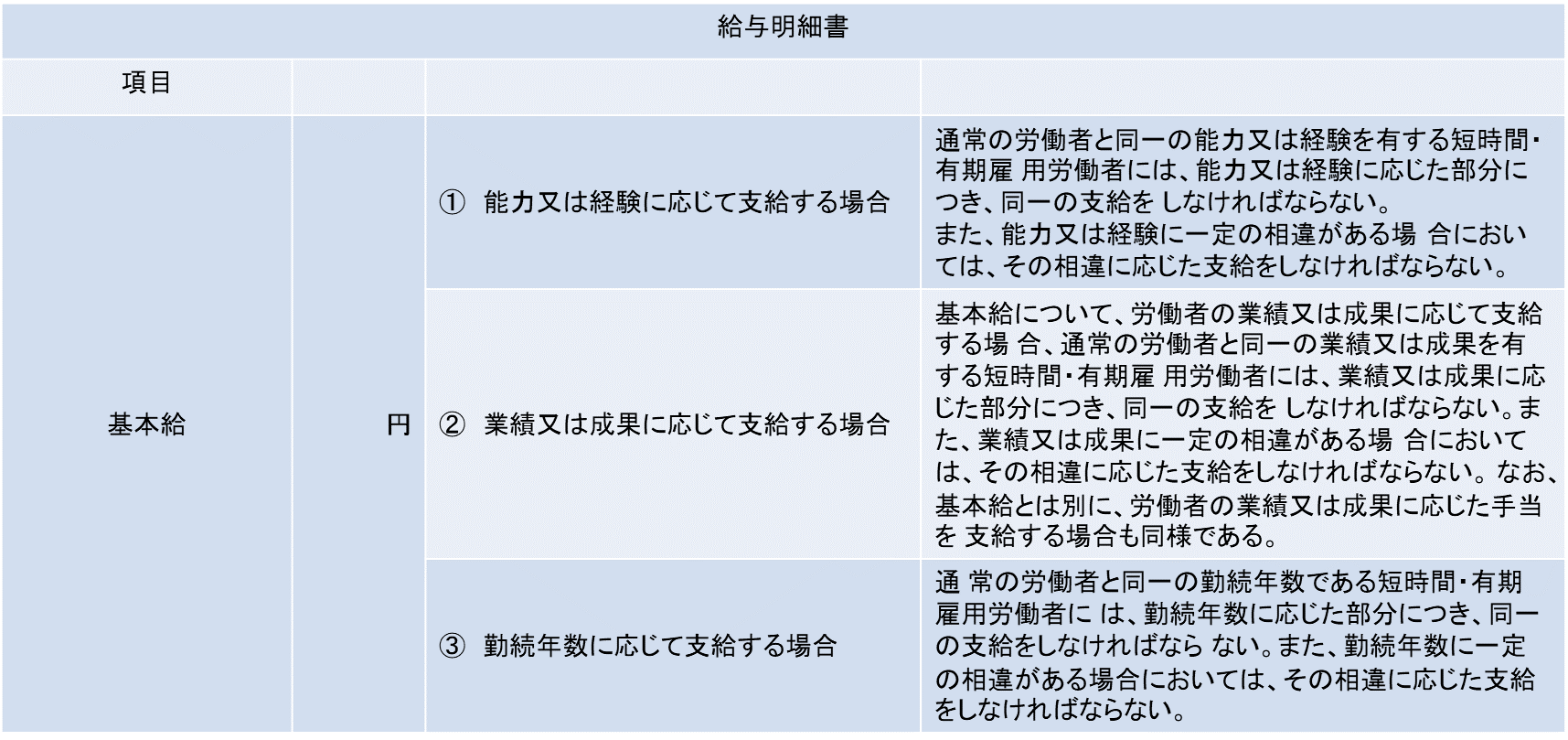

ガイドラインにおいては、これら短時間・有期雇用労働者の待遇に関して、原則となる考え方と具体例が次のとおり示されています。

まずは、それぞれの手当の性質や目的について、自社の規程とも比較して考察いただければと思います。

まず、基本給について見ていきます。「基本給」は、いくつかの性質の異なる要素によって決められていることが多いかと思います。

ガイドラインにおいては、上記①から③の要素が示され、それぞれについて一番右の列のような原則となる考え方が示されていますが、他にも職務給や、役割給を基本給の要素として賃金規程等に明示している会社もあるかと思います。

今後短時間・有期雇用労働者から、通常の労働者との給与の差異などの説明を求められた際の対応としても、上記のように基本給を構成する要素を整理し、その性質を捉えおく必要があります。

ガイドラインにおいては、上記の原則的考え方を示したうえで、問題となる例としては、

「基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しているA 社において、有期雇用労働者であるXに対し、勤続年数について当初の労働契約の開始時から通算せず、その時点の労働契約の期間のみの評価により支給している。」

という例を挙げています。

平成30年6月1日、各種手当等について、通常の労働者に支払われ、有期雇用労働者に支払われなかった以下の差異につき、労働契約法20条違反等が争われた事件の二つの著名な最高裁判決が下されました(いわゆるハマキョウレックス事件と長澤運輸事件)。

ガイドラインにおいても、上記のように、賞与を含む、各種手当てについて、性質、目的等を示したうえで、待遇についての原則的考え方が示されています。

最高裁判決の事例については、別の稿にて解説いたしますが、1点注意すべきは、最高裁判決はあくまで、当該会社を前提として判断しているということです。したがいまして、最高裁判決の結論部分だけを拾ってガイドラインと比較することは、必ずしも正確な理解を導きません。

例えば、「賞与」について、ガイドラインにおいては、その性質、目的を「会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給する場合」としたうえで、以下のようなケースを問題となる例として挙げています。

「賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じた支給をしているA社において、通常の労働者であるXと同一の会社の業績等への貢献がある有期雇用労働者であるYに対 し、Xと同一の支給をしていない。」

「賞与について、A社においては、通常の労働者には職務の内容や貢献等にかかわらず全員に支給しているが、短時間・有期雇用労働者には支給していない。」

一方、通常の労働者と(定年後再雇用)有期雇用労働者の職務内容等が同一とされた長澤運輸事件では、最高裁は、賞与の性質、目的について

「月例賃金とは別に支給される一時金であり,労務の対価の後払い,功労報償,生活費の補助,労働者の意欲向上等といった多様な趣旨を含み得るもの」

としたうえで、

「嘱託乗務員は,定年退職後に再雇用された者であり,定年退職に当たり退職金の支給を受けるほか,老齢厚生年金の支給を受けることが予定され,その報酬比例部分の支給が開始されるまでの間はY社から調整給の支給を受けることも予定されている。また,本件再雇用者採用条件によれば,嘱託乗務員の賃金(年収)は定年退職前の79%程度となることが想定されるものであり,嘱託乗務員の賃金体系は,…(中略)…嘱託乗務員の収入の安定に配慮しながら,労務の成果が賃金に反映されやすくなるように工夫した内容になっている」

として、待遇差は労働契約法20条に違反しないとしました。

これは、賞与の性質、目的の捉え方、当該従業員が定年後再雇用された有期雇用労働者であり、高齢者雇用安定法により、継続雇用された労働者については、単純に通常の労働者と比較するのではなく、このような継続雇用の労働者については、どこまで労働条件を引き下げることが可能かという、違った視点から考察が必要となる結果にもよるものです。

ガイドラインにおいては、上記以外の各種手当てについても、その性質や、目的、問題となる例やならない例等が示されていますので、しっかりと確認しておく必要があります。

フレックスタイム制の拡充について

働き方改革においては、「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と 「多様で柔軟な働き方」を実現する目的で、「フレックスタイム制」の拡充についても、見直しがなされました。

そもそもフレックスタイム制とは

フレックスタイム制は、1日の労働時間の長さを固定的に定めず、一定月(現行法は一月)以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決めることができます。

具体的には、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分け、出社、退社の時刻を労働者の決定に委ねるもので、厚労省ののホームページでは以下のようなモデル例が示されています。

フレックスタイム制を導入するためには、就業規則等によって、始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる旨を定める必要があります。

また、労使協定において、フレックスタイム制の基本的枠組みを定める必要があります。労使協定で定める事項は次の5つです。

①フレックスタイム制を適用する従業員の範囲

②フレックスタイム制の対象とする期間(=清算期間現行法では1ヶ月以内)

③清算期間の総労働時間

④標準となる1日の労働時間(有給休暇を取得したときには、その取得した日については、標準となる労働時間を労働したものとして取り扱うこととなります)

⑤コアタイムとフレキシブルタイムの開始及び終了の時刻

フレックスタイム制の拡充について

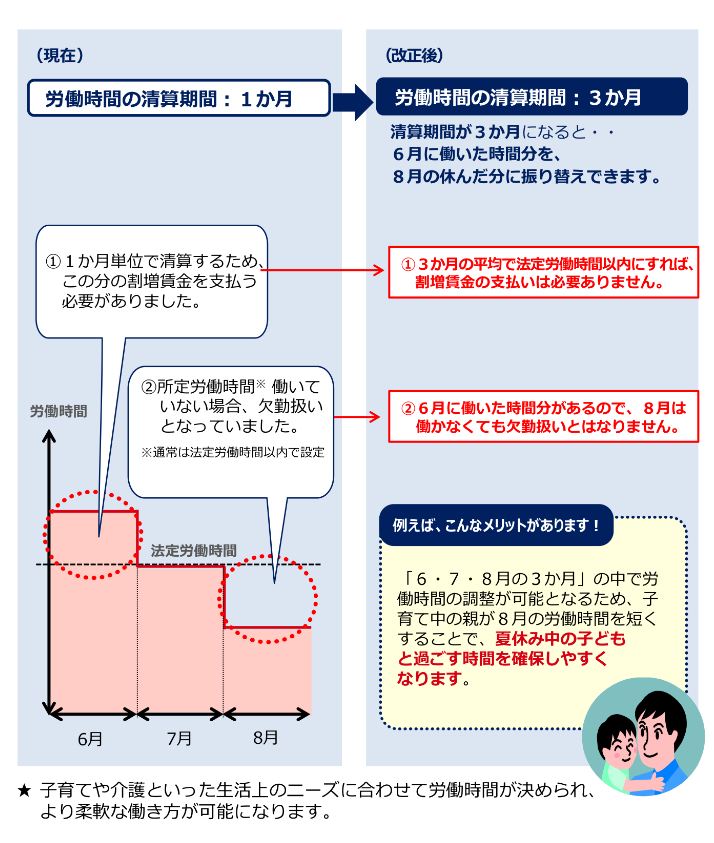

以上のように、現行法では、労働時間の清算時間は1か月以内とされていました。

そのため、前月に仮に法定労働時間を超えた労働を行っていたとしても、割増賃金の支払いを受けることは出来ても、例えば、当月所定労働時間の労働をしていなかった場合には、欠勤扱いになるという状況が生じ、そのため、とりわけ子育てや介護に携わる人にとって、働き方の柔軟な選択が必ずしも出来ないという問題がありました。

そこで、改正法では、労働時間の清算期間を3か月とする見直しが行われています。

フレックスタイムの導入や拡充に伴う、就業規則等の見直しも必要ですので、貴社の就業規則等を今一度ご確認ください。

(厚労省リーフレットから転載)

テレワーク

柔軟な働き方がしやすい環境整備~テレワークの導入編

平成19年12月に、「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されました。

また、働き方改革における政府の発表によれば、次のようなデータが報告されています。

①若者が転職しようと思う理由「労働時間・ 休日・休暇の条件がよい会社にかわりたい」 2009年37.1%→2013年40.6%

②テレワークを実施したい 30.1%

③副業を希望する就業者 約368万人

⇒ワークライフバランスを確保して、健康に、柔軟に働きたい。

①病気を抱える労働者の就業希望92.5%

②出産後も仕事を続けたい女性 65.1%

③介護を理由とした離職者等 年10万人

⇒病気治療、子育て・介護などと仕事を、無理なく両立したい。

①テレワークを導入していない企業 83.8%

②国内クラウドソーシング市場規模

2013年215億円→2014年408億円→2015年650億円

③副業を認めていない企業 85.3%

働き方改革における「柔軟な働き方がしやすい環境整備」は、このような背景も踏まえて実行されようとしています。

近年の急速に発展する情報通信技術により、働き方の多様性もさらに拡がってきました。

子育てや介護をしながらも、自宅であれば業務が行える者、自宅や近隣のワークスペースで能力が発揮できるにも拘わらず、通勤に多くの時間を要することが支障となって転職を考える者等々、柔軟な働き方の環境が整えば、労働者にとっても使用者にとっても相互に発展する土壌を作ることができます。

テレワークの導入は、これら背景事情を受けて、柔軟な働き方がしやすい環境整備の一つとして、実行されようとするものです。

テレワークとは

テレワークとは、「労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務」のことをいいます。

①労働者の自宅で業務を行う「在宅勤務」

②労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用する「サテライトオフィス勤務」

③ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で業務を行う「モバイル勤務」

といった分類がされています。

こういった勤務形態を実現することによって、働く時間や場所を柔軟に活用することが可能となり、通勤時間の短縮、業務効率化、育児や介護と仕事の両立等、労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となり、また使用者にとっても、育児・介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保といったメリットが得られます。

労働契約関係における留意点

テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令は、事業場内における労働者と同様に適用されます。

テレワークについては、雇用契約と理解される契約関係(企業の従業員の勤務としてのテレワーク)と、自営型の請負あるいは委任と思われる契約関係(自営業者あるいは小規模事業者が行う事業としてのテレワーク)の両方が考えられます。

いずれの契約かは、ネーミングではなく、あくまで実態によって判断されますので、実態が雇用契約と判断されるような契約関係であれば、上記の労働基準関係法令が適用されます。くれぐれもご留意ください。

ここでは、雇用型のテレワークについて、労働基準法等との関係で、どのような注意が必要であるのか、解説を加えていきます。

労働条件の明示

使用者は、労働契約を締結する際、労働者に対し、賃金や労働時間のほかに、就業の場所に関する事項等を明示しなければなりません。

テレワーク特有の問題としては、テレワーク自体が就業場所が様々変わり得ることを前提としているため、就業場所をどのように取り決めておくかという問題があります。

あくまでも、雇用契約関係を前提としますので、労働災害の問題、安全配慮義務の問題等々、通常の就労形態で問題となる内容は、基本的にテレワークにおいても問題となります。

そのため、就労の開始時にテレワークを行わせることとする場合には、就業の場所としてテレワークを行う場所を明示しなければなりません。

また、労働者がテレワークを行うことを予定している場合においては、自宅やサテライトオフィス等、テレワークを行うことが可能である就業の場所を明示することが望ましいといえます。

さらに、テレワークの実施とあわせて、始業及び終業の時刻の変更等を行 うことを可能とする場合は、就業規則に記載するとともに、その旨を明示 しなければなりません。

労働時間制度との関係

(1) 労働時間の適正な把握

「労働時間」について、最高裁(三菱重工業長崎造船所事件・最判平成12年3月9日)は、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間であるとする見解(指揮命令下説)を採用しました

テレワークにおいても、同様の理解を前提としなければなりません。

この理解を前提として、通常の労働時間制度に基づきテレワークを行う場合、使用者は原則として、労働時間を適正に把握する責務を有し、「労働時間の適正な把握のために 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定。)に基づき、適切に労働時間管理を行わなければなりません。

同ガイドラインにおいては、労働時間を記録する原則的な方法として、パソコン使用時間の記録等の客観的な記録によること等が挙げられていますので、パソコンの履歴あるいはメールの送受信等の記録によって、労働時間を把握することが考えられます。

やむを得ず自己申告制によって労働時間の把握を行う場合においても、始業時刻と終業時刻についてトラブルが生じないよう、同ガイドラインを踏まえた措置を講ずる必要があります。また、労使においても労働時間の把握の趣旨や方法について理解を共通にしておく必要がありますので、ご留意ください。

(2) テレワークによって想定される「労働時間」に関する諸問題

ア いわゆる「中抜け時間」について

テレワークの導入は、例えば育児や介護によって、一定時間、業務から離れなければならない者にとっての環境整備などを一つの目的としています。

このような「中抜け時間」について、これを労働時間と考えるべきであるのかどうかという問題が生じます。

この場合でも、使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ、自由に利用することが保障されている場合には、先ほど定義した「労働時間」には当たらないといえます。

このような場合には、「中抜け時間」を休憩時間や、労使協定を前提とする時間単位の年次有給休暇として取り扱うことが可能です。

イ 通勤時間や出張による移動時間中のテレワークについて

情報通信機器を利用したテレワークにおいては、通勤時間や出張による移動時間中の業務が可能である。そのため、これら移動中の時間が、「労働時間」に当たるかどうかという問題があります。

これも、先ほどの定義に当てはまるかどうかによって、判断されますので、使用者の明示又は黙示の指揮命令下で行われる移動中の業務については、「労働時間」と解釈されます。

ウ 勤務時間の一部でテレワークを行う際の移動時間等について

例えば、保育園や幼稚園に子供を預けるため、午前中は事業場での就労は可能であるが、午後からは自宅で業務を行う必要がある場合等々、勤務時間の一部でテレワークを行う形態があり、この場合、就業場所を移動する間の移動時間が「労働時間」に当たるかどうかという問題が生じます。

これも、「労働時間」についての先ほどの定義を元に判断されるため、例えば、使用者が移動することを労働者に命ずることなく、単に労働者自らの都合により就業場所間を移動し、その自由利用が保障されているような時間については、「労働時間」にあたらず、休憩時間として取り扱うことは可能と考えられます。

(3) 休憩時間について

労働基準法では、原則として休憩時間を労働者に一斉に付与することを規定していますが、労使協定により、テレワークを行う労働者を適用除外とすることは可能です。また、労使の合意によって、任意の休憩時間を更に設定することも可能です。

テレワークを行う労働者については、就業時間や形態が様々です。先ほどまでに述べましたように、移動に要する時間などは特に「労働時間」と判断される可能性もある時間ですので、休憩時間が十分に確保されるよう配慮する必要があります。

(4) 時間外労働・休日労働の労働時間管理について

テレワークについても、実労働時間や、みなされた労働時間が法定労働時間を超える場合や、法定休日に労働を行わせる場合には、

①時間外・休日労働に係る三六協定の締結、届出

②割増賃金の支払い

が必要となります。

また、深夜に労働した場合には、深夜労働に係る割増賃金の支払いが必要となります。

働き方改革関連法によって、長時間労働の是正(残業上限制、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ等)がなされました。

テレワークについても、これらの法改正が当てはまりますので、労働時間管理については、使用者において適切に把握するよう特に務める必要があります。

その他、テレワークの導入にあたっては、労働基準法上の特別な労働時間との関係についても特別の検討が必要です。具体的には、「フレックスタイム制」「事業場外みなし労働時間制」「裁量労働制」について、テレワーク特有の問題もございますので、ご留意ください。

兼業・副業の促進について

兼業・副業に関する厚労省の取り組みについて

「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、厚生労働省では、副業・兼業の普及促進に関する諸施策が図られています。

その中で、平成30年1月、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめたガイドラインが作成されています。(副業・兼業の促進に関するガイドライン)。

また、同月、厚労省の定めるモデル就業規則が改定され、労働者の遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という規定は削除され、副業・兼業についての規定が新設されました。

(副業・兼業)

1 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

① 労務提供上の支障がある場合

② 企業秘密が漏洩する場合

③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

④ 競業により、企業の利益を害する場合

副業・兼業をめぐっては、これまでも副業・兼業違反による解雇をめぐる裁判例で、多くの裁判例が積み重ねられてきました。

本来、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由ですので、各企業においてそれを制限することが許されるのは、限られた場合になると考えられます。

厚労省のモデル就業規則では、裁判例を踏まえて、使用者が労働者の副業・兼業を禁止できる場合について、上記のとおり示しています。

使用者にとっても、副業・兼業を認めることによって、離職を考える優秀な人材の獲得・流出の防止ができるというメリットもあります。多くの企業において、副業・兼業が禁止されているのが、現状と言えますが、今後の大きな流れとして、また、裁判例も踏まえても、副業・兼業を希望する者に対しては、企業メリットを見つけ、労使において十分な話し合いをすることが期待されています。

副業・兼業により生じうる労働時間の問題について

例えば、A企業で就労している労働者が、新たに副業・兼業としてB企業に雇用された場合、労働基準法における労働時間等 規定の適用はどうなるのかという問題が生じます。

これについては、労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(労働基準局長通達(昭和 23 年5月 14 日基発第 769 号))とされています。

したがって、A企業とB企業を通算して労働時間を計算することとなります、

また、労働時間を通算した結果、法定労働時間を超えて労働させる場合には、使用者は、自社で発生した法定外労働時間について、36協定を締結し、また、時間外割増賃金を支払わなければなりません。

このとき、労働基準法上の義務を負うのは、当該労働者を使用することにより、法定労働時間を超えて当該労働者を労働させるに至った(すなわち、それぞれの法定外労働時間を発生させた)使用者です。

従って、一般的には、通算により法定労働時間を超えることとなる所定労働時間を定めた労働契約を時間的に後から締結した使用者(先の例ではB社)が義務を負うこととなります。

注意すべきケースとしては、通算した所定労働時間が既に法定労働時間に達していることを知りながら労働時間を延長するときは、先に契約を結んでいた使用者(A社)も含め、延長させた各使用者が労働基準法上の義務を負うことになる点です。

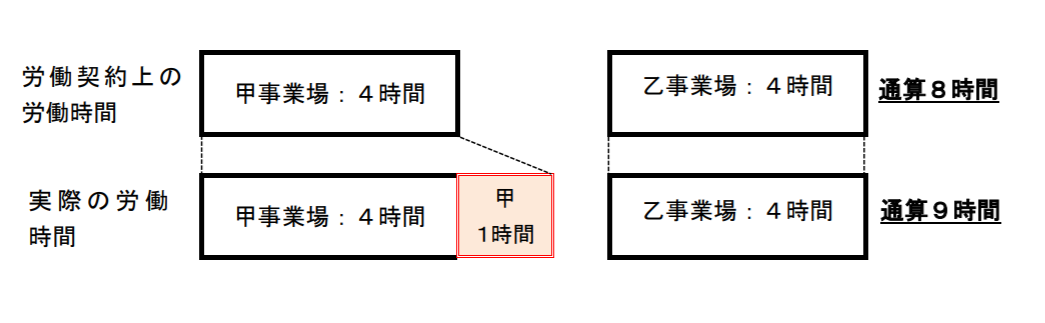

兼業・副業の促進に関するガイドラインのQ&Aでは、以下のような例が示されています。

甲事業主と「所定労働時間4時間」という労働契約を締結している労働者が、新たに乙事業主と、甲事業場における所定労働日と同一の日について、「所定労働時間4時間」という労働契約を締結し、甲事業場で5時間労働して、その後乙事業場で4時間労働した場合についての例です。

この場合、労働者が、仮に、甲事業場及び乙事業場で労働契約のとおり労働した場合、1日の労働時間は8時間となり、法定労働時間内の労働となります

一方、以上の例では、1日の所定労働時間が通算して8時間に達しており、甲事業場では時間外労働に関する労使協定の締結・届出がなければ当該労働者を労働させることはできず、法定労働時間を超えて労働させた甲事業主が割増賃金の支払義務を負うことになります。

このように労働者が、自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、労働時間に関する規定の適用について通算するとされていることに留意する必要があり、また、労働時間や健康の状態を把握するためにも、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることが望ましいと言えます。

このように労働者が、自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、労働時間に関する規定の適用について通算するとされていることに留意する必要があり、また、労働時間や健康の状態を把握するためにも、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることが望ましいと言えます。

谷川安德

最新記事 by 谷川安德 (全て見る)

- 改正公益通報者保護法が成立しました - 2025年6月30日

- ハラスメント窓口において参考とすべき事実認定の手法 - 2025年5月31日

- 時間単位の有給休暇、上限を「5日以内」から「全体の50%」に緩和…規制改革会議が中間答申へ - 2024年12月25日

グロース法律事務所が

取り扱っている業務

新着情報

- 2025.06.30コラム

- 改正公益通報者保護法が成立しました

- 2025.06.27セミナー/講演

- 労務管理体制の不備による重大トラブル4選 20250828

- 2025.06.02コラム

- 公益通報者保護法による公益通報者の保護規定の改正について

- 2025.05.31コラム

- ハラスメント窓口において参考とすべき事実認定の手法